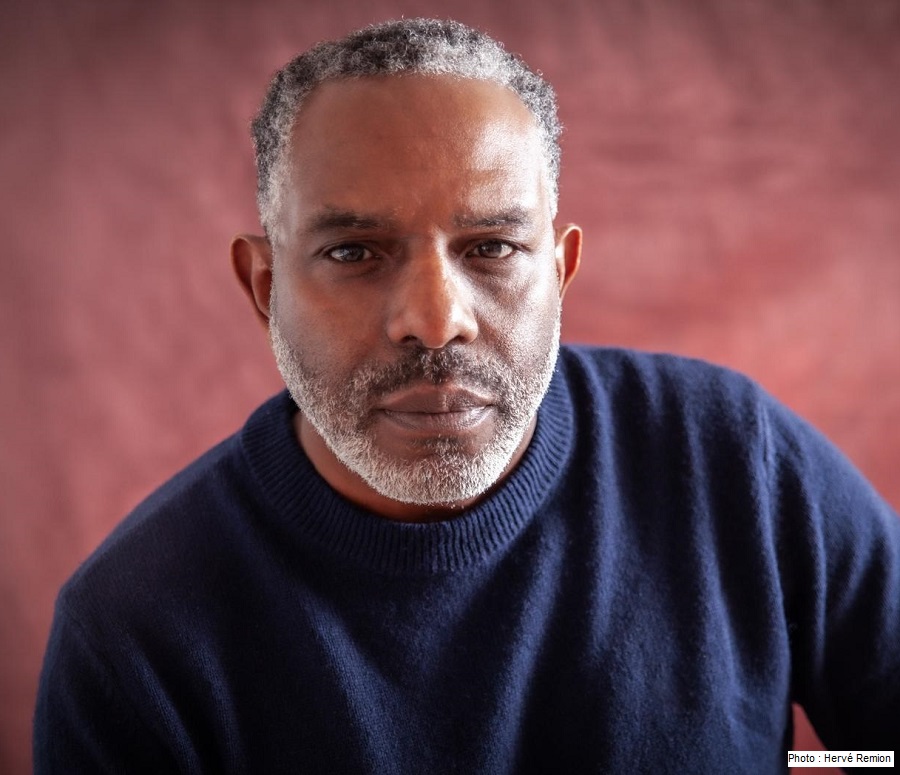

Un cinéaste à cloche-frontières

Par Thierno Ibrahima Dia

Jean-Pierre Bekolo est né au Cameroun en 1966. Quand il déboule sur la scène cinématographique mondiale, il a 25 ans et un grand appétit de cinéma. Son premier film Quartier Mozart (Cannes 1992) est un ovni multiprimé (Locarno, Montréal, Ouaga).

En 1995, pour les 100 ans du cinéma, il réalise Le Complot d’Aristote (commande du British Film Institute, avec Martin Scorsese, Stephen Frears, Jean-Luc Godard.,..).

Il est déjà afro-futuriste avec Les Saignantes (Étalon d’Argent et Prix Meilleures actrices au Fespaco 2007) où deux femmes essayent de sortir d’un enfer où planent mort et corruption. En 2007, il propose Une Africaine dans l’Espace, installation vidéo pour le Musée du Quai Branly, Paris. Dans Naked Reality, 2016, il offre aussi une réflexion décoiffante et futuriste sur l’ADN, et le salut de l’humanité. Professeur dans plusieurs universités américaines : Duke, Chapel Hill (Caroline du Nord), Virginia Polytechnic Institute, il a publié Africa For The Future, le cinéma pourrait-il permettre d’accoucher d’un nouveau monde ? (2009, essai). JP Bekolo est son propre producteur, d’où une certaine régularité de production et une liberté de ton. Il en paie le prix : Les Saignantes puis Le Président (2013) sont censurés au Cameroun.

Un cinéaste de la déconstruction

La volonté d’ouvrir une nouvelle narration (africaine) – en mélangeant fiction et réalité, en triturant la forme et l’imaginaire – est présente dans tous ses films. Chez ce cinéaste, l’humain est à la fois un point d’appui et la ligne d’arrivée. Exposer les plaisirs, c’est faire exploser les douleurs. C’est la raison pour laquelle les corps (féminins) sont joliment filmés dans le plus simple appareil (dans Naked Reality ou la séquence d’ouverture des Saignantes), car ils sont des armes contre la violence hégémonique de « la méreprésentation » (vision majoritaire, masculiniste, négative et cannibale du réel). Cette violence génère la résistance de celles qui sont essentialisées : les femmes. Cette subversion artistique (que j’appelle « outre-représentation ») vient contrecarrer les tentatives d’éviction de l’humain, dévoile les structures de la violence illégitime et la repousse vers la périphérie.

Bekolo se défie des frontières et offre un tableau complexe de l’humanité ; l’humour y est central (ses dialogues sont admirablement ciselés). L’espoir et le dialogue en sont l’acmé et la chute.

Filmographie sélective : Quartier Mozart (1992), Le Complot d’Aristote (1995), Les Saignantes (2005), Les Pieds nickelés à l’Élysée (2010), Et si l’Afrique lui ressemblait ? (2010, doc), Le Président. Comment sait-on qu’il est temps de partir ? (2013, documentaire-fiction), Les choses et les mots de Mudimbe (2015, doc), Naked Reality (2016), Our Wishes (2016, série TV), Les Armes Miraculeuses | Miraculous Weapons (2017), Nous les Noirs (2021), Walaande (2023, LM producteur), Le goût du vin de palme (2025).