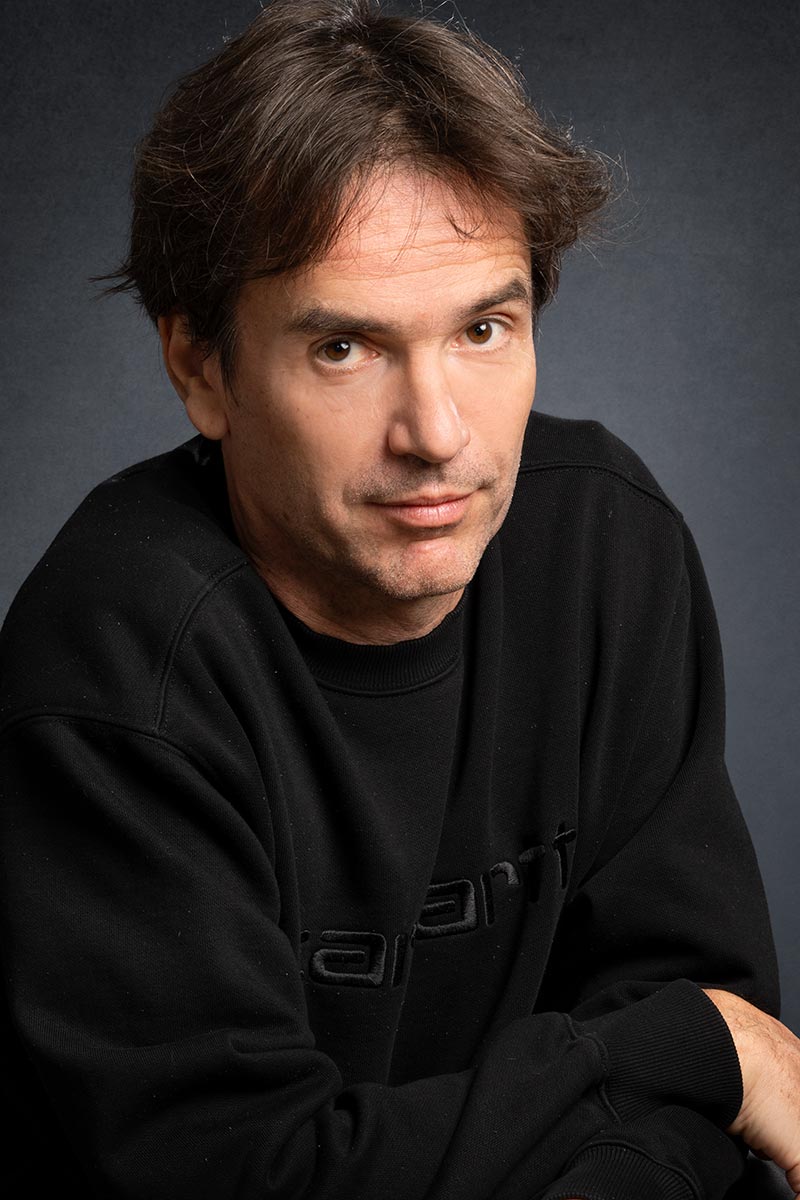

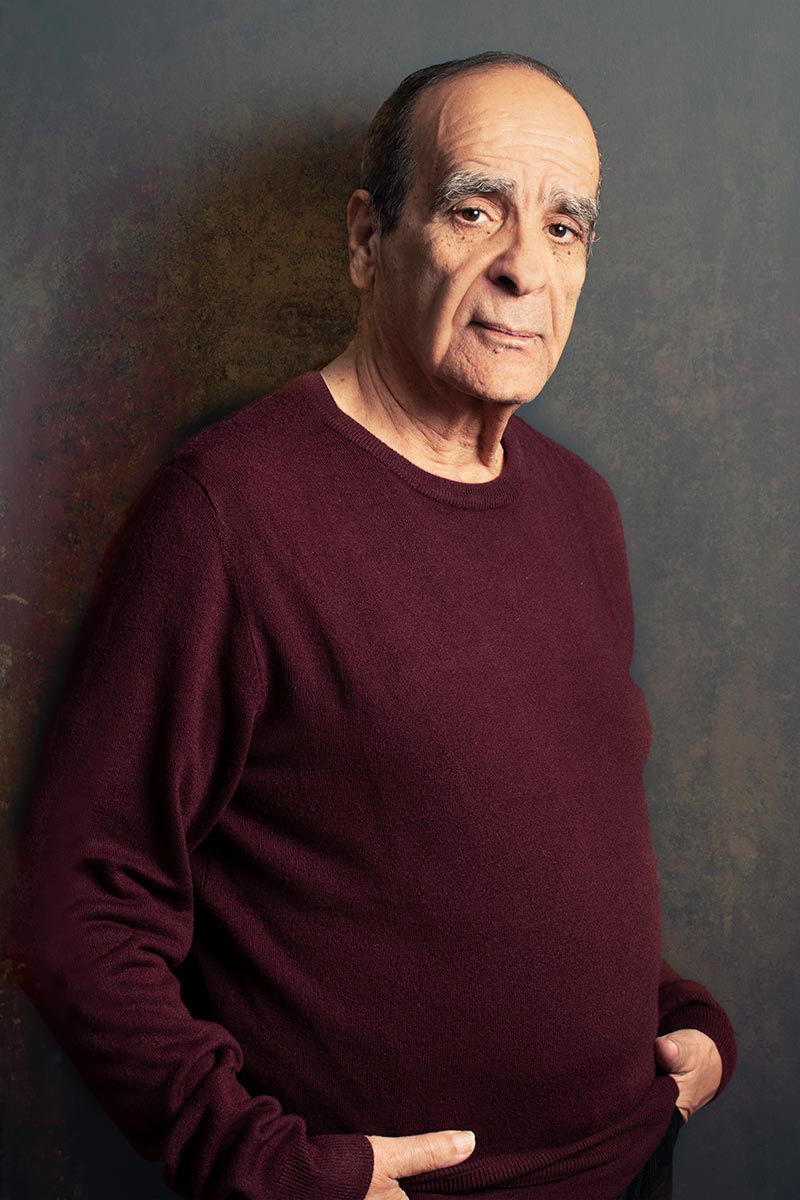

Originaire d’Oran, Abdelkader Djemaï est l’un des grands écrivains algériens de langue française.

Un temps journaliste en Algérie, il collabore à un grand nombre de périodiques, algériens et autres (Algérie-Presse-Service, Qantara, La République…), mettant sa plume au service de l’actualité culturelle. Auteur de nouvelles, de pièces de théâtres et de romans, sa carrière d’écrivain commence avec la publication de poèmes dans les journaux d’Oran et il attend d’avoir trente ans pour publier son premier roman, Saison de pierre.

En 1993, l’étude de l’oeuvre de Camus le mène d’Oran à Paris. Il tombe tout de suite amoureux de cette ville et décide de s’y installer.

L’Algérie connaît alors des années sanglantes qui lui inspirent la trilogie Un été de cendres, Sable rouge et 31, rue de l’Aigle, publiée entre 1995 et 1998. Sans jamais laisser de place au pathos, Abdelkader Djemaï retourne dans chacun de ses romans à son Maghreb natal : parfois de manière nostalgique, comme dans Le nez sur la vitre où il retrace la vie, entre France et Algérie, d’un exilé; ou parfois de manière colorée et poétique, comme dans Zorah sur la terrasse, qui raconte la résidence de Matisse à Tanger de 1912 à 1913.

Partagé entre le travail d’écriture, et de nombreuses interventions dans des collèges, lycées ou encore des centres carcéraux, Abdelkader Djemaï s’attaque en 2012 avec le talent poétique qu’on lui connaît, au roman historique. Il revient dans La dernière nuit de l’émir, sur l’histoire de l’émir Abdelkader, figure intellectuelle marquante de l’histoire du XIXe siècle, leader jusqu’en 1847 de la résistance à la conquête coloniale française, dont la vie inspira de nombreux auteurs algériens, de Kateb Yacine à Mohamed Dib.

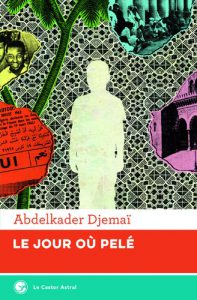

Il a publié son dernier roman « Le jour où Pelé » en 2018.

Bibliographie

Le jour où Pelé ( Castor Astral 2018 )

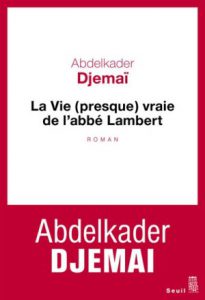

La vie (presque) vraie de l’abbé Lambert ( Le Seuil 2016)

Le chat de Madame Michel ( Le Croît-Vif 3014 )

Impressions d’Algérie (La Martinière 2012 )

La dernière nuit de l’émir ( Le Seuil, 2012)

Zorah sur la terrasse ( Le Seuil 2010)

Un moment d’oubli ( Le Seuil, 2009)

Les mots de l’exil en mémoire, ouvrage collectif ( Privat, 2007)

Un taxi vers la mer, avec Jean-André Bertozzi ( Editions Thierry Magnier, 2007)

La Maison qui passait par là, avec Emmanuel Antoine ( La dragonne, 2006)

Pain, Adour et fantaisie ( Castor Astral 2006)

Le Caire qui bat ( Editions Michalon 2006)

Petites agonies urbaines, ouvrage collectif (Le bec en l’air, 2005)

Le nez sur la vitre (Le Seuil, 2004)

Nos quartiers d’été, avec Philippe Dupuich (Le temps qu’il fait 2004)

Gare du Nord (Seuil 2003)

Camping (Seuil 2002)

31, rue de l’aigle (Michalon 1998)

Sable rouge (Michalon 1996)

Camus à Oran (Michalon 1995)

Un été de cendres ( Michalon 1995)

Mémoires de nègre (ENAL 1991)

Saison de pierres (ENAL 1986)