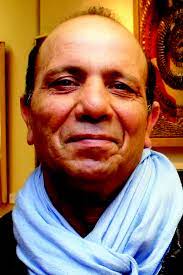

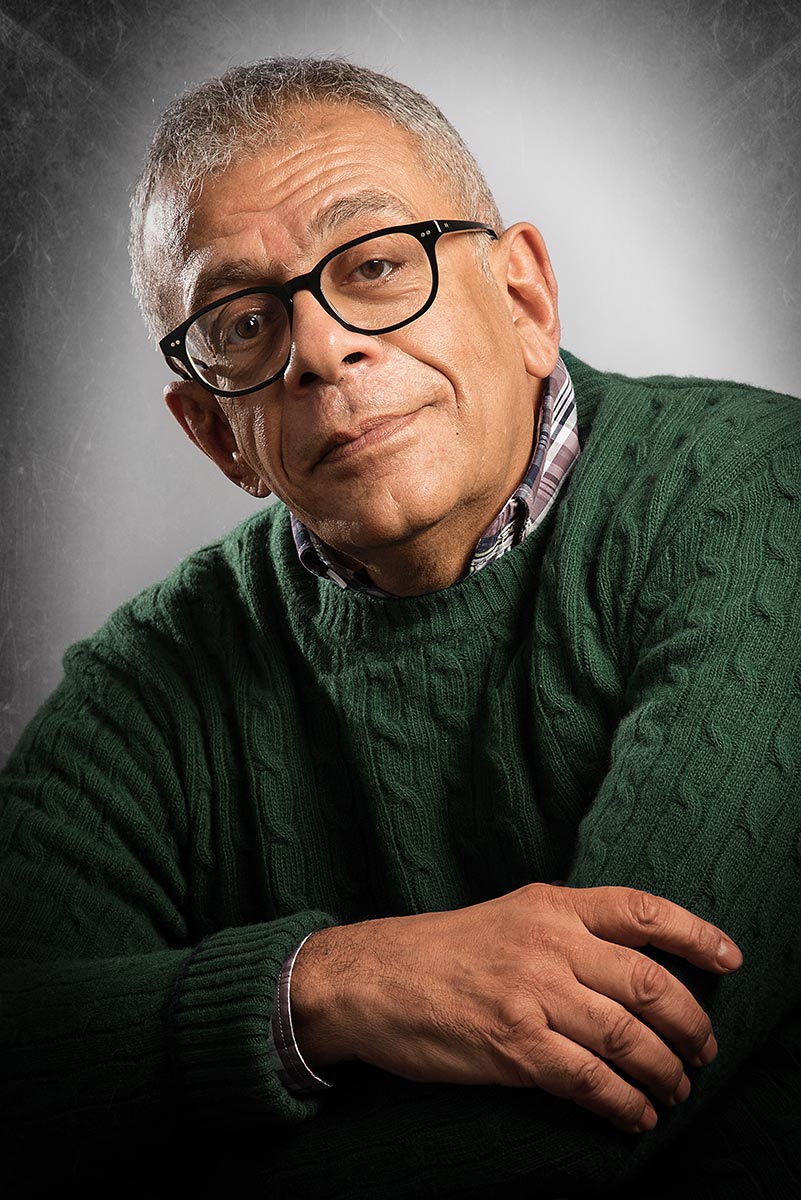

Né en Algérie en 1952 et arrivé en France en 1962, Medhi Charef est romancier, scénariste et cinéaste, auteur de plusieurs romans et d’une dizaine de films.

A son arrivée en France, il passe une grande partie de son enfance et de son adolescence dans le bidonville de Nanterre puis dans les cités de transit de la région parisienne. Fils d’un terrassier, il travaille lui-même en usine de 1970 à 1983, comme affûteur.

En 1983, il publie chez Mercure de France son premier romanLe Thé au harem d’Archi Ahmed, premier roman d’un écrivain d’origine algérienne. Il est, avec ce premier ouvrage, considéré comme le père de ce qu’on a appelé la « littérature beur ».

Ce premier ouvrage est suivi par la publication chez le même éditeur de trois autres romans entre 1989 et 2006 (Le Harki de Mériem, La Maison d’Alexina et À bras le cœur). En 1985, il aborde le cinéma : le cinéaste Costa-Gravas lui conseille de réaliser lui-même la version cinématographique de son roman Le Thé au harem d’Archi Ahmed, dont il écrit aussi le scénario. Le film, intitulé Le Thé au harem d’Archimède, remporte de nombreux prix, notamment en 1985 le prix de la jeunesse au Festival de Cannes et le prix Jean Vigo, puis le César du meilleur premier film à la 11ème cérémonie des Césars.

Entre 1986 et 2015, il réalise 10 films. En 2005, il signe une première pièce de théâtre, 1962 – Le dernier voyage, évoquant la fin de la guerre d’Algérie.

Il publie successivement trois ouvrages en 2019 (Rue des pâquerettes), en 2020 (Vivants) et en 2021 (La cité de mon père). Le premier lui vaudra en 2020 le Prix littéraire de la Porte Doréequi récompense chaque année une œuvre écrite en français ayant pour thème l’exil, l’immigration, les identités plurielles ou l’altérité liée aux réalités migratoires.

Les Romans

1983 : Le Thé au harem d’Archi Ahmed, Mercure de France

1989 : Le Harki de Mériem, Mercure de France (réédition Agone en 2016)

1999 : La Maison d’Alexina, Mercure de France

2006 : À bras le cœur, Mercure de France

2016 : Une enfance dans la guerre – Algérie 1954/1962 (Collectif), Bleu autour

2019 : Rue des pâquerettes, Hors d’atteinte

2020 : Vivants, Hors d’atteinte

2021 : La Cité de mon Père, Hors d’atteinte

Les Films

1985 : Le thé au harem d’Archimède

1986 : Miss Mona

1987 : Camomille

1991 : Au pays des Juliets

1995 : Pigeon vole (Film TV)

1999 : La Maison d’Alexina(Film TV)

1999 : Marie-Line

2001 : La Fille de Keltoum

2007 : Cartouches gauloises

2008 : Les enfants invisibles – Épisode Tanza (collectif de réalisateurs pour l’UNICEF)

2015 : Graziella